「さんふらわあ ぴりか」進水式 内海造船(株)因島工場

令和6年9月4日、お昼の満潮の時間に合わせ内海造船(株)因島工場においてカーフェリーの進水式が有りました。

令和6年9月4日、お昼の満潮の時間に合わせ内海造船(株)因島工場においてカーフェリーの進水式が有りました。

4月に行われた「さんふらわあ かむい」の2番船と成る「さんふらわあ ぴりか」の進水式が沢山の観客を集め執り行われました。

進水式30分前の開場時間に合わせ現地に出向くと既に沢山の人が並んでいます。流石に話題性の有るフェーリーとも成れば、式当日や以降のyoutubeやSNSを見ると他府県からもチラホラ来られている様でした。

何時もの様に、入場時に瀬戸田レモンで作られた粉末飲料を頂き、式場へ向かうと、どーんと紺碧の色をした船体が目に飛び込んできました。 逆光気味なので撮影は厳しいな~。

逆光気味なので撮影は厳しいな~。

今迄の、さんふらわあ、と違って船尾方向の色は従来の白色ベースの太陽マークですが写真の様に船首方向は藍色です。これは、海と空を表す「青」「夜明けの海」と新しい時代を照らす光」をイメージした配色の様です。

取り敢えず船尾方向から船台に上がると真下から船体を仰ぎ見る事が出来ます。

船体の下回りや、気に成った撮影をしたのち、式での撮影ポイントを決めます。既に前列はマニアックな人達で埋まっています。その後方で全体が見渡せる位置に陣取りました。最近はスマホを持っている人、皆がカメラマンに成るのでイザ船が動き始めると我先にとスマホを掲げたり人の前に前にと動いたりして、思った様な写真を撮るのが難しいですね。沢山の人が居る時の撮影は運ですね。

船体の下回りや、気に成った撮影をしたのち、式での撮影ポイントを決めます。既に前列はマニアックな人達で埋まっています。その後方で全体が見渡せる位置に陣取りました。最近はスマホを持っている人、皆がカメラマンに成るのでイザ船が動き始めると我先にとスマホを掲げたり人の前に前にと動いたりして、思った様な写真を撮るのが難しいですね。沢山の人が居る時の撮影は運ですね。

式典の時間に成ると会場の皆さんの拍手と内海造船 社長のエスコートにより北海道ゆかりの企業であるホクレン農業協同組合連合会の会長と、ご婦人を伴われ入場されました。

進水に先立って支綱切断者の会長ご婦人に花束の贈呈が行われました。

いよいよ進水式の始まりです。

最初に国旗掲揚です。

今日も暑い日ですが風が吹いていたので日章旗と共に社旗も気持ち良くはためいて中々絵になるな~。

今日も暑い日ですが風が吹いていたので日章旗と共に社旗も気持ち良くはためいて中々絵になるな~。

続いてホクレン会長による命名です。

「さんふらわあ ぴりか」とアイヌ語由来の名が命名されました。

「ぴりか」とは”美しい”、”豊か、の意味が有るそうです。

次は号鐘により進水準備作業の始まりです。

会長の夫人により支綱が切断されました。

進水台のロックが解除されと船が滑る様に進水し、くす玉が割れると五色のテープと紙吹雪が舞い、風船が放たれました。

進水台のロックが解除されと船が滑る様に進水し、くす玉が割れると五色のテープと紙吹雪が舞い、風船が放たれました。

式典退出時に貰った(船名が命名式以前に分かるのを防ぐため)ニュースレターを記載します。自分なりに分かり易いように写真を添えたり加筆しています。「さんふらわあ かむい」と仕様は同じですが、内装は少し異なる様です。

式典退出時に貰った(船名が命名式以前に分かるのを防ぐため)ニュースレターを記載します。自分なりに分かり易いように写真を添えたり加筆しています。「さんふらわあ かむい」と仕様は同じですが、内装は少し異なる様です。

<特徴>

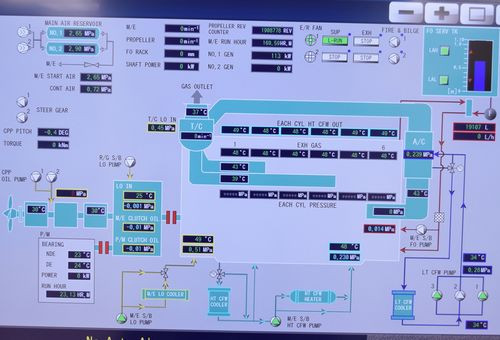

1.本船は1機1軸、1舵(推進用エンジンが1台でプロペラが1台で舵が1台)を備えた旅客船兼自動車航送船で、車両甲板への自動車の搭載は、船首右舷および中央に装備されたランプドアと艙内ランプにて行います。

2.風抵抗を低減する大型の風防及び船首形状とした”維新船型”(*1)を採用しています。(*1)維新船型:"Innovation in Sustainability backed by Historically Proven, Integrated Technologies"→”ISHIN”、頭文字より。

*斜め方向からの向かい風を推進力に利用する船首形状の事です。

船首楼甲板を覆う様にブルーワークが湾曲し、船首先端部が湾曲せず平坦に成っています。

船首楼甲板を覆う様にブルーワークが湾曲し、船首先端部が湾曲せず平坦に成っています。

また、波浪中の波を迎える船首喫水線上の板状の省エネ装置”STEP”(*2)を採用しています。(:2)STEP:"SPRAY TEARING PLATE"、波浪中の波を迎える船首喫水線上の板状の省エネ装置。バルバスマークの上に有る三角形の物。

3.航海中の横揺れを防ぐためのフィンスタビライザを備えているほか、(写真は収納されている状態、使用時は向こうから手前にヒレ状の物が出てくる)

3.航海中の横揺れを防ぐためのフィンスタビライザを備えているほか、(写真は収納されている状態、使用時は向こうから手前にヒレ状の物が出てくる)

およびスタンスラスタ1基、ポンプジェット(*3)1基、バブル付吊舵を1台装備すると共に、5翼可変ピッチプロペラを備える事で、操船性を向上させています。

(*3)ポンプジェット:船底に装備される水流ジェット方式による推進装置。

4.主機関、発電機関及びボイラーは、重油とLNG燃料双方を切り替えて運転可能な二元燃料仕様と成っています。LNGではCO2を25%、硫黄酸化物SOXを100%削減でき環境負荷を大幅に低減できる仕様と成っています。

5.昇降設備としてエレベータを装備し、高齢者・身障者のバリアフリー設備として車両甲板および旅客乗船口から客室に直接移動可能と成っています。

<主要目>

全 長 約199.40m

幅 (型) 28.60m

深 さ(型) 6.85m

計画満載喫水 (型) 6.87m

総 ト ン 数 約15,600トン

載 貨 重 量(計画満載喫水にて) 約5,805t

車 両 搭 載 能 力 13mトラック 約155台

乗用車 約 50台

旅 客 定 員 157名

乗 組 員 30名

主機関 三井造船-MAN B&W 12S50ME-C8.5-GI型 二元燃料ディーゼル機関1機1軸 連続最大出力 21,240kwX135.0min-1X1

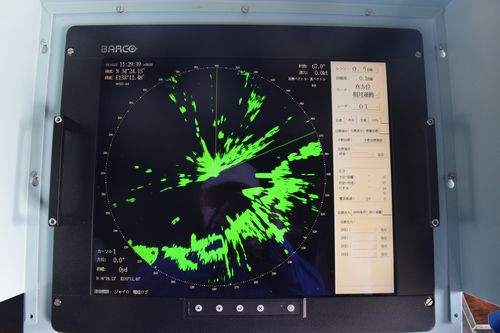

航 海 速 力 約24.0ノット(約44.5km/h)

資 格 JG 第二種船 非国際(国が行う検査によって建造)

航 路 大洗~苫小牧

起 工 年 月 日 2024年 2月14日

進 水 年 月 日 2024年 9月 4日

完 工 年 月 日 2025年 4月 中旬

最近のコメント