奥の院は弘法大師が835年3月15日から永遠の禅定(座禅瞑想)に入り予言通り21日寅の刻に御入定されました。そして未来永遠に迷える者、苦しむ者を救済するために瞑想に入り、今も祈り続けています。そのため高野山の中でも最も清浄な場所と言われています。

奥の院は弘法大師が835年3月15日から永遠の禅定(座禅瞑想)に入り予言通り21日寅の刻に御入定されました。そして未来永遠に迷える者、苦しむ者を救済するために瞑想に入り、今も祈り続けています。そのため高野山の中でも最も清浄な場所と言われています。

そして、お大師様のそばで供養されたいと願い皇族・公家・戦国武将など時代を超えて20万基を超える、お墓や供養等が立ち並んでいます。

この写真の五輪塔(供養塔)は高さが6.6mあり奥の院では最も大きい事から一番石といわれています。この供養塔はNHKの大河ドラマのヒロインで取り上げられていた江姫(徳川二代将軍秀忠の正室であり豊臣秀吉の側室淀君の妹)です。

五輪塔は上から空輪(宝珠形)、風輪(半月形)、火輪(三角形)、水輪(円形)、地輪(方形)から成っています。これは仏教による五大要素を表しているそうです。宗派によって要素が違うみたいです。重量を軽くするため?中は少し空洞に成っているようです。

奥の院への、お参りは表参道(御廟まで約2km)と裏参道(御廟まで約1km)が有ります。一般的には広い無料駐車場が有るのと御廟までの道のりが近いことから裏参道からお参りする方が多くいられます。(足腰の弱い年配の人が多いためかな?)

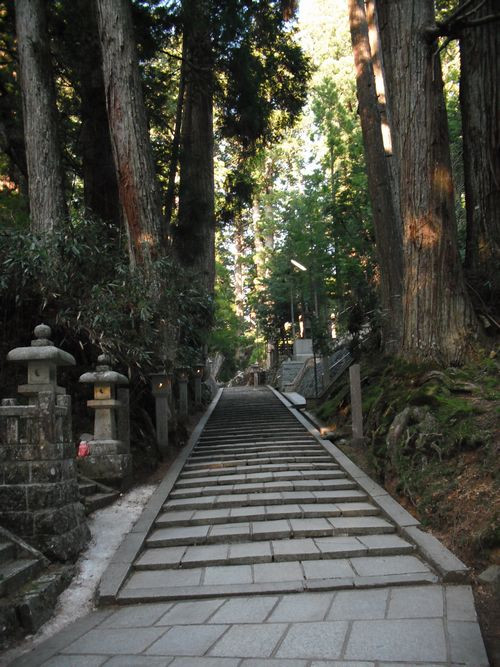

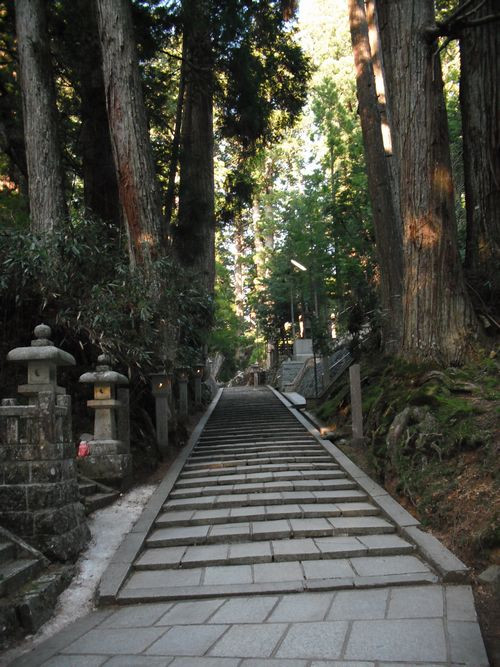

こちらは表参道の入口にあたる一の橋です。ここから奥の院へお参りに行きます。お大師様はここまで送り迎えに来てくれると言われており合掌一礼してお参りします。この写真から見える様に橋を渡ると樹齢何百年もの大杉が出迎えてくれます。そして諸大名の立派な供養塔が立ち並んでいます。

戦国時代を代表する武田信玄とその子、勝頼(左)の供養塔です。

そして少し歩くと信玄とライバルにあった戦国大名で最強と言われた上杉謙信の霊屋(たまや)が有ります。(子の景勝も祀られています)

参道の脇には弘法大師が休憩のため腰を下ろした腰掛石が有ります。六角形の枠で囲っている中の石です。

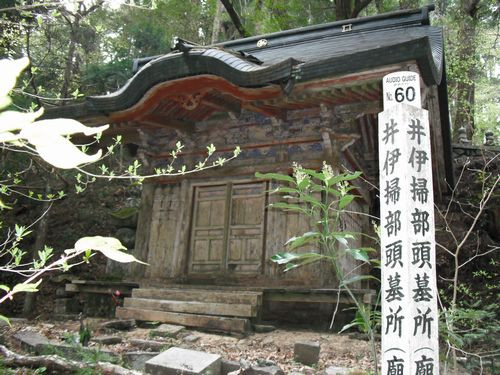

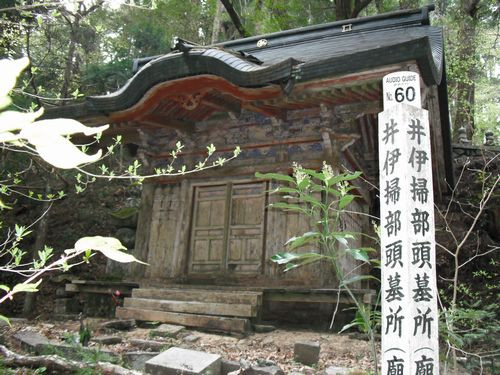

井伊掃部頭と言えば幕末の彦根藩主。安政の大獄で桜田門外の変で暗殺された井伊直弼の事です。

薩摩島津家供養塔(四番石:4番目に大きい供養塔)

戦国大名で独眼竜と呼ばれた伊達正宗の供養塔も有ります。

豊臣秀吉の側近として有名な石田三成の供養塔

陸奥国の藩主であった佐竹義重の霊屋。卒塔婆形の角材を並べ壁にした珍しい霊屋です。

初代、市川団十郎 (この付近に明知光秀の供養塔も有ります。)

ほぼ中間地点に成る中の橋です。

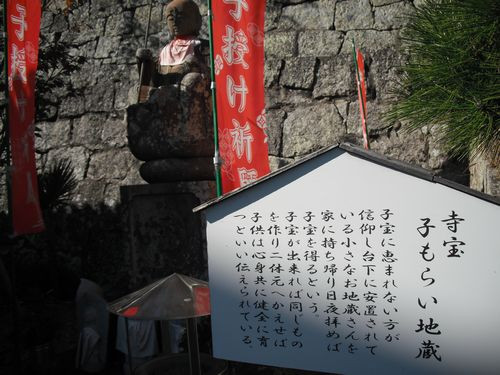

中の橋を渡ると汗かき地蔵のお堂が有ります。汗かき地蔵は黒い石に地蔵さんが彫られていて人々の犯した罪や苦しみを慈悲により変わって受けて下さり汗を掛かれているように見える事から汗かき地蔵と言われています。時にその石の表面が濡れている事があるそうです。

このお堂の右側に姿見の井戸が有ります。この井戸を覗き込んで自分の姿が見えない時には3年以内に亡くなってしまうと言う言い伝えが有ります。私も何度か覗き込んでいますが、この通り今でも大丈夫です!。

この先は43段の階段に成っています。覚鑁坂(かくばんさか)または三年坂とも言います。予想された方もいるかも?そうです!この坂で3度転ぶと3年以内に亡くなると言われています。私が子供の頃に墓場で3度転ぶと亡くなると言われてましたがここからきたのかな?。

三年坂を撮った辺りに高さ90cmほどの禅尼上智碑の供養塔が有ります。耳を当てると極楽の声に似た音が聞こえるとか!?私も耳をあてましたが何も聞こえて無かったような?そもそも極楽の声ってどんなの?。

この坂の頂上付近にパナソニックの供養塔が有ります。この奥に経営の神様で有名な松下幸之助さんの供養塔も並んで有ります。

この先には興山応其上人廟(こうざんおうごしょうにんびょう)が有ります。応其上人は織田信長に続いて高野山を攻めた豊臣秀吉を説得し高野山を焼き討ちから守るとともに高野山に多大な貢献を行ないました。

ここまでは表参道から入場された方が参拝出来ます。この先で裏参道と合流し裏参道からの道を突っ切ると最初に紹介した江姫の供養塔が有ります。これからは奥の院へお参りに行かれる人達が見る事が出来ます。

二番石となる浅野家の供養塔です。浅野家と言えば播州赤穂の浅野家が有名ですがこちらは本家筋に成ります。

参道にはこのように化粧を施されたお地蔵さんもおられます。

高野山には宗派を超えた方々の供養塔が有ります。浄土真宗の開祖、親鸞聖人や浄土宗の開祖、法然上人です。

江戸時代百万石もの石高を有した最大の外様大名であった前田家金沢藩。その前田利長の三番石。

奥の院内で一際目を引く霊屋が有ります。越前松平家初代当主である松平秀康と母公を祀る霊屋です。その作りは全てが石で作られている事です。初めて見た時はとても不思議に感じました。

階段を上った先の広い敷地に天下を取った豊臣家の供養塔が有ります。

そして、参道のその直ぐ先にひっそりと織田信長の供養塔も有ります。

忠臣蔵で有名な浅野内匠頭の供養塔も有ります。

水向け地蔵さんが清浄な玉川を背に並んでいます。地蔵菩薩、不動明王や観音菩薩が並んでます。供養所で水向塔婆を求めご先祖の供養を行ないます。

御廟橋までやって来ました。この橋は36枚の石板で作られており橋全体も1枚として数え金剛界37尊を表し石板の裏には各仏様の梵字が刻まれています。この橋の向こうには荘厳な世界が待っているかのような霊域を感じ穏やかな気持ちに成ります。

この橋を渡ると弘法大師御廟の霊域に入ります。ここもお大師様が送り迎えに来られると言われており参詣者は、合掌一礼してお参りします。ここから先は当然、写真撮影は禁止されていますので写真はここまでです。この先に見えているのが灯籠堂です。堂内には1,000年近く燃え続けている二つの「消えずの火」が有ります。1つは白河上皇が献じたもので、も1つは自らの髪を切り売って献灯したと伝わる貧女の灯です。

この燈籠堂へ続く参道の左側に”みろく石”が有ります。小さなお堂の中に、みろく石がおさめられていて周りが格子に成って一部から手が入る様に成っており片手で、みろく石を一段上の棚に持ち上げる事が出来ると願いが叶うと言われています。私もお参りする度に挑戦しましたが全て成功してます。(数年前に石が一回り大きく成りました)

みろく石の反対側には春日局供養塔が有ります。

そして燈籠堂に一番近い左手奥には歴代天皇陵が有ります。

燈籠堂に入る時に、入口にも置いていますが、お坊さんから塗香(ずこう)を一つまみ頂けるので、それを手の平に塗りこむ様にして、けがれを除きます。燈籠堂の中に入り正面に立つとお堂の背面の扉が開けられているので、そこには御廟が現れています。礼拝を済ませ裏手に有る御廟に向かいます。御廟では四国八十八箇所を満願成就したお遍路さんなど沢山の方が熱心に礼拝しています。そして最後は燈籠堂の地下に有る、お大師様に一番近づく事が出来る祭壇が有ります。(弘法大師は窟の中に入定されているので祭壇からの水平方向線上にいらっしゃり一番近くで礼拝できます。)

建物の前に小さなお堂が有りますが、ここには嘗試地蔵(あじみじぞう)が祀られています。弘法大師は今も生きながらに禅定に入っている事から食事をして頂くため毎日午前6時と午前10時30分の2回、ここで味見して頂き御廟へ運ばれます。

これより、裏参道からの供養塔・碑をUPします。みなさんご存知の有名企業です。

この新明和工業株式会社さんは自衛隊で使われているUS-2と言う飛行艇を作っている事で有名になりましたね!。何と言ってもロケットの供養碑ですから一番目立ちます。

この供養塔は特段変わってませんが両サイドを見て下さい!コーヒーカップが有りますね!UCCでおなじみの上島珈琲さんです。 ヤクルトさん、福助さん。

この他にも沢山の有名企業の供養塔・碑が有ります。

高野山も2004年7月に熊野・吉野・大峰とともにユネスコ世界遺産に登録され日本を訪れた外国人観光客が日本で行きたい観光地として常にベスト10に入っています。高野山はパワースポットとしても有名ですが心穏やかな自分を感じることが出来る聖地です。

和歌山を旅行する時は大阪方面からだと高野山→龍神温泉(美人の湯で有名で入浴するとハンパ無い!ヌルヌル感がして肌はスベスベで入浴後は身体中ポカポカです。)→白浜温泉・アドベンチャーワールド(日本で唯一、親子パンダが居る総合レージャーランドです)が基本かな?。もう少し足を伸ばすと本州最南端の潮岬と熊野三山、那智大社(日本一美しいと言われる那智の滝)がお勧めです。

最近のコメント